Gallery

Via della Rocca 29, 10123 Torino

Instagram - @simondi.gallery

Facebook - @simondi.gallery

X (Twitter) - @SimondiGallery

La galleria Simóndi dal 2023 rappresenta la continuazione del percorso avviato da Alberto Peola nel 1989 a Torino. Fin dai suoi esordi, la galleria si è contraddistinta per il suo impegno e supporto verso artisti giovani o emergenti, con una prospettiva che unisce l’attenzione al contesto italiano e il dialogo con alcuni protagonisti della scena europea e internazionale. Alberto Peola ha infatti presentato per la prima volta in Italia artisti come Botto&Bruno nel 1996, Martin Creed nel 1999, Lala Meredith-Vula nel 2002, Michael Rakowitz nel 2006, Emily Jacir nel 2007, Fatma Bucak nel 2010. Sempre attenta alle nuove tendenze che trovano personali soluzioni narrative nell’impiego dei diversi mezzi espressivi, dalla fotografia alla pittura ai video alle installazioni, la galleria ha collaborato continuativamente con un rilevante numero di artisti che sono stati esposti in musei, biennali, manifestazioni d’arte contemporanea, oltre ad aver ottenuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

Da settembre 2023, dopo tre anni di gestione condivisa, Francesca Simondi prosegue da sola la ricerca avviata: la galleria Peola Simondi cambia nome, diventando Simóndi. La linea curatoriale continua a sviluppare un percorso di ricerca e promozione del lavoro di artisti che, pur nella diversità dei contesti geopolitici a cui fanno riferimento, affrontano tematiche che spaziano da quelle ambientali al confronto tra culture diverse, dalle tensioni politiche e sociali alla reinterpretazione della memoria storica di luoghi e comunità.

Simóndi Gallery, since 2023, represents the continuation of the cultural research started by Alberto Peola in 1989 in Turin. From its beginnings, the gallery’s attention has always been focused on young and emerging artists, combining attention to the Italian art scene and dialogue with leading figures on the European and International stage. Alberto Peola was the first in Italy to show the work of Botto&Bruno in 1996, Martin Creed in 1999, Lala Meredith-Vula in 2002, Michael Rakowitz in 2006, and Emily Jacir in 2007, Fatma Bucak in 2010. Always alert to new trends that find personal narrative solutions through various expressive mediums, from photography to painting to videos to installations, the gallery has consistently collaborated with artists who have earned numerous international awards and recognitions and have featured in museums, biennials, and contemporary art events.

In September 2023, after three years of shared management between Peola and Simondi, Peola Simondi Gallery changed its name to Simóndi, which Francesca Simondi continues independently. The curatorial approach continues to develop its research line aimed at promoting the work of artists who, despite the diversity of geopolitical contexts to which they refer, address themes ranging from environmental issues to the interaction between diverse cultures, from political and social tensions to the reinterpretation of the historical memory of places and communities.

.

Exhibits

14.03.2025 - 26.04.2025

opening: 13.03.2025

14.03.2025 - 26.04.2025

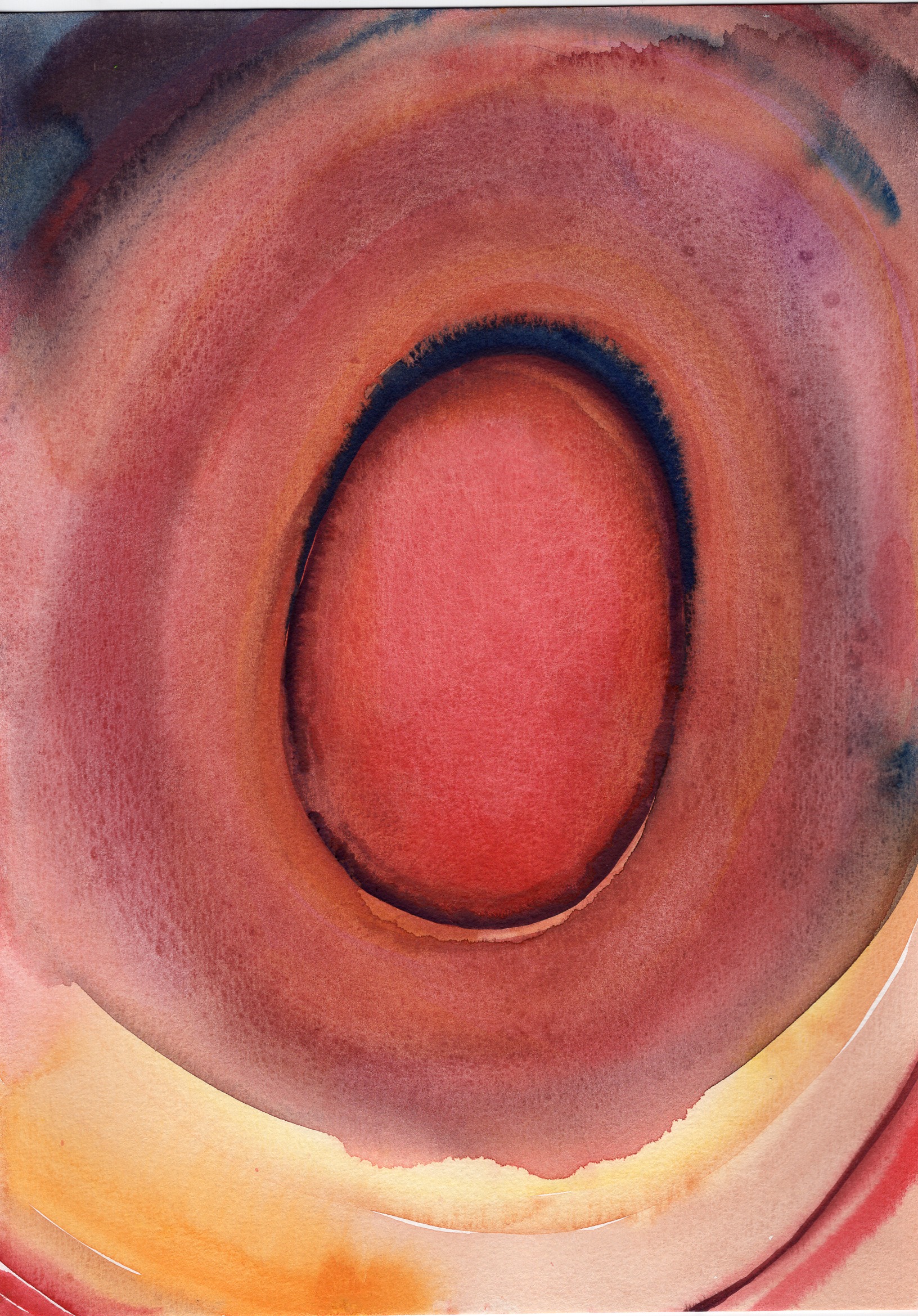

La vita ha una sua temperatura: è nella misura del calore che trova il modo di crescere, continuare a essere, permanere in uno stato funzionale al suo svolgimento biologico. Il corpo ha in sé un flusso caldo che si muove, e che alimenta il mondo sconosciuto che è la forma fisica in cui abitiamo, e in cui ci identifichiamo. Noi siamo anche questo meccanismo in grado di funzionare al meglio a circa 36 gradi centigradi. Abbiamo ancora tutti la memoria recente di quanto peso questo dato abbia avuto negli ultimi anni, di quanto la temperatura fosse diventata il sintomo, il discrimine, il segnale per identificare il grado di pericolo a cui il nostro corpo fosse sottoposto. Certo che quando sentiamo il calore crescere, d’istinto ci allarmiamo: la febbre è un male in sé, ed è un sintomo ipotetico di un altro male più profondo; è il messaggio più chiaro che il nostro sistema organico riesce a formulare per chiederci attenzione. Francesca Ferreri (Savigliano, 1981) usa la materia per dare forma al sintomo: la galleria è, adesso, un corpo infiammato. Da molto tempo, ma soprattutto dal 2022 (anno in cui la temperatura è salita nel corpo dell’artista facendole fronteggiare il malessere incarnato allora dal covid), il pensiero di Ferreri ha iniziato a orientarsi verso la disamina del significato dell’infiammazione, questo segnale che il corpo usa per parlarci. Nel disegno Ferreri trova la sequenza, la gestualità latente del calore quando cresce sottopelle; i Fever Drawings (2022), finora inediti, sono la prima impressione del trauma, dell’algoritmo impazzito di cui siamo in balia nel picco incontrollato dell’infiammazione. Noi stessi ci troviamo ora nel ruolo di corpi infestanti, non si sa se ancora benigni o già guastatori: siamo noi i batteri che, camminando, rischiamo di contaminare ciò che tocchiamo, calpestando a terra la spina dorsale dell’anatomia in pericolo dello spazio, gli organi che ci troviamo a percorrere.

Il corpo, infiammandosi, ci lancia gridi differenti: li vedremo pian piano.Il dolor (dolore) è l’aculeo incolore che, sporgendo verso di noi, ci racconta della fitta lieve che prelude all’insorgere di qualsiasi danno. L’artista sa che la manifestazione non possiede mai un significato decisivo, o univoco: ogni sintomo è un segnale che nasce con la volontà di salvarci, non di ferirci. Il corpo vuole questo per noi: toglierci dallo strapiombo e portarci in salvo. Il concetto di restauro, che già appartiene alla ricerca di Ferreri nel pensiero e nei materiali, si fa in questo caso prosecuzione di un discorso, un ampliamento: la riparazione di un danno nasce dalla volontà di conservare o di tornare allo stato indenne precedente di una certa realtà fisica. Quando inascoltati, i segnali propedeutici alla riparazione si trasformano presto in male, un ulteriore squarcio sulla materia rovinata; il corpo deve ricominciare da capo il proprio lavoro di rammendo. Il ciclo eterno della riparazione.

Col dolore, nel processo infiammatorio, arriva il rubor (rossore): il corpo diventa l’altare votivo dedicato al colore del proprio stesso sintomo; le braccia aperte dell’opera lanciano l’appello a guardare l’icona dello spirito, conservata sull’eritema di uno sterno capovolto, orizzontale.

Alziamo gli occhi: angeli rossastri e metallici stazionano sul soffitto, ci guardano da lì. Il calor (calore) si muove sull’altezza, ci sovrasta: nel flusso misterioso che fa aumentare i gradi, e quindi scombinare la regolarità chimica da cui dipende il nostro concetto di salute – andiamo a vedere la grande tela di lino dipinta ad acrilico e olio – il calore è un battito d’ali che rende l’aria più pesante, il nostro fiato più corto, la pelle già sudata.

Francesca Ferreri fa in modo che la materia inanimata parli della nostra febbre, del suo significato latente, mentre i batteri sono liberi di muoversi a terra e sulle pareti nella loro forma circolare – quasi primitive ruote – con l’anima cava e mai, ribadiamolo, per forza maligni. Il tumor (gonfiore) è il nostro quarto grido: vediamo la pelle della parete sollevarsi, tumefarsi i suoi tessuti; forse se la sfiorassimo le faremmo male.L’operazione che compie Ferreri non è da intendersi come la mera registrazione del funzionamento della nostra biologia. L’artista non sta mettendo l’organismo sotto un vetrino come Giuseppe Penone (Svolgere la propria pelle, 1970), né tantomeno l’arte è qui chiamata ad avere come referente il corpo vero e sanguigno della tradizione performativa: questi sono sintomi che parlano a ogni corpo; è l’esplosione termica del terreno vulcanico che diventa talvolta il nostro corpo. Come fossimo tante Terre pronte a nascere dopo l’eruzione di calore di un big bang. Ci infiammiamo, questa è la constatazione: siamo sempre più propensi a una temperatura capace di alterare le nostre funzioni vitali, e senza saperla davvero controllare o comprendere. Ferreri applica sulle fibre delle proprie opere la visione e la cromia di quanto saremmo solo in grado di percepire sottopelle, e neanche di cogliere pienamente sul piano cognitivo. Cos’è questo calore che pian piano, inascoltato, esonda? Che nome può avere questo fenomeno che, alla fine, mina la salute dell’uomo sfociando in problemi differenti? Ferreri, quando pone a sé stessa e a noi queste domande, pensa agli Iperoggetti teorizzati nell’omonimo libro di Timothy Morton (2013): constatare che il corpo umano sia sempre più spinto verso un’alterazione del proprio equilibrio termico (e ai disturbi che da esso derivano) è qualcosa che risulta inafferrabile, un problema troppo vasto e troppo vago perché se ne possa dare una collocazione intellettualmente sufficiente ed esaustiva.

Tutto sta nel rifluire e nell’ascolto; nel dialogo necessario tra la realtà del corpo e quella dello spirito (concetto preferito da Ferreri a quello di mente, col quale si tende a considerare in modo limitato la sola facoltà razionale), uno spirito che è fatto del sangue che ci irrora, che parla lo stesso linguaggio vitale della cellula, o del nervo. Guardiamo la grande scultura messa ad assorbire i flussi vitali del luogo, come una sanguisuga dipinta del colore dello spirito.

Come a dirci che niente è mai davvero disunito; che è proprio nel ricircolo, nell’assorbimento, nello scambio ininterrotto che può compiersi l’intero che formiamo, guarire, avverarsi la sua piena funzione.Carola Allemandi

FRANCESCA FERRERI

Nata a Savigliano (CN) nel 1981

Vive e lavora a Torino.Francesca Ferreri è un’artista visiva che esplora i processi vitali e cognitivi della materia, adottando il restauro come principio guida, espressione di cura. In questa visione, il vuoto non è qualcosa da colmare, ma un punto di partenza per sviluppare nuove possibilità. Consapevole che la vita stessa si evolve correggendo errori e lacune tramite l’imitazione, l’interazione e l’adattamento, Ferreri fonde materiali di scarto, oggetti e frammenti non per ricostruire un passato recente, ma per evocare poeticamente un momento unitario in cui questi elementi riformano un tutto organico. Le sue opere rivelano una ricca interazione con la storia dell’arte, attingendo a molteplici epoche: dalle superfici degli affreschi di epoca romana all’informale, fino alla scrittura asemica di ispirazione matematica.

Le mostre personali includono: Traffic Gallery, Bergamo (2024 — duo); Galleria Peola Simondi, Torino (2022); Museo Casa Morandi, Bologna (2019); P/////AKT, Amsterdam (2016); Galleria Alberto Peola, Torino (2016).

Tra le mostre collettive recenti si ricordano: Studio La Città, Verona (2023); Castello di Rivoli, Rivoli (2023); Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2023); GIST triënnale, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Belgio (2023).

Ferreri ha partecipato a residenze internazionali, fra cui HISK, Ghent (2018—2019) e P/////AKT, Amsterdam (2016), e in Italia, fra cui MACRO, Roma (2017) e CARS Omegna (2015). Le sue opere sono presenti nelle collezioni di: Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT / GAM, Torino; Fondazione CRC, Cuneo; Palazzo Forti, Verona; MEF, Torino; MAC, Lissone.Orari: martedì-sabato, ore 15-19. Mattino su appuntamento.

Life has its own temperature: it is in the measurement of heat that it finds a way to grow, to continue to be, and to remain in a state conducive to its biological development. There is a warm flow within the body that moves and feeds the unknown world that is the physical form which we inhabit, and in which we identify. Additionally, our body is a system that operates best at about 36 degrees Celsius. We all still recall how crucial this figure has been in recent years, how temperature had turned into the symptom, the dividing line, the signal to gauge the level of danger our body was facing. Of course, as we sense the heat increasing, we become instinctively alarmed: fever is an evil per se, as well as a possible symptom of another, deeper evil; it is the clearest message that our organic system can formulate to ask us to pay heed. Francesca Ferreri (Savigliano, 1981) uses matter to give shape to the symptom: the gallery is now an inflamed body. For a long time, but especially since 2022 (the year in which the temperature rose in the artist’s body, making her confront the malaise that Covid then embodied), Ferreri has been investigating the meaning of inflammation, this signal that the body uses to talk to us. In her drawings, Ferreri finds the sequence, the latent gesture of heat when it grows beneath the skin; the Fever Drawings (2022), hitherto unpublished, are the initial manifestation of trauma, of the insane algorithm which governs us in the uncontrolled peak of inflammation. We now find ourselves in the role of pest bodies, not sure whether still benign or already spoilers: we are the bacteria that, as we walk, risk contaminating what we touch, trampling to the ground the backbone of the endangered anatomy of space, the organs we find ourselves walking on.

The inflamed body sends forth various cries: we will see them progressively.

Dolor (pain) is the colourless sting that, leaning towards us, tells us of the slight twinge that precedes the onset of any damage. The artist knows that the manifestation never has a definitive or single meaning: every symptom is a signal born from the desire to save, not to hurt us. This is what the body wants for us: to get us off the cliff and bring us to safety. In this case, the concept of restoration is an extension of an inquiry that pertains to Ferreri’s research in both thought and material: the repair of damage arises from the desire to preserve or return to the previous unscathed state of a certain physical reality. When unheeded, the preparatory signals for repair soon turn into evil, a further gash on the ruined matter; the body must start its mending work all over again – the eternal cycle of repair.

With pain, in the inflammatory process, comes the rubor (redness): the body becomes the votive altar dedicated to the colour of one’s own symptom; the open arms of the work beckon us to look at the icon of the spirit, preserved on the erythema of an upside-down, horizontal sternum.

We look up: reddish and metallic angels are stationed on the ceiling, looking at us from there. The calor (heat) moves over the height, towering above us: in the mysterious flow that makes the temperature rise, and therefore disrupts the chemical regularity on which our concept of health rests – now we see the large linen canvas painted with acrylic and oil – the heat is a flutter of wings that makes the air heavier, our breath shorter, the skin already sweaty.

Francesca Ferreri makes inanimate matter speak of our fever, of its latent meaning, while bacteria, with their circular shape, almost primitive wheels, can move freely on the ground and walls, with hollow cores and never, let’s repeat it, necessarily malign. Tumor (swelling) is our fourth cry: we see the skin of the wall lifting, its tissues swelling; perhaps, if we touched it, we would hurt it.

What Ferreri is doing is not to be understood as merely recording the workings of our biology. The artist is not putting the organism under a slide, like Giuseppe Penone (Unfolding one’s own skin, 1970), nor is the referent of art the true and sanguine body as in the performative tradition: these are symptoms that speak to each body; it is the thermal explosion of the volcanic soil that our body sometimes turns into. As if we were so many Earths ready to be born after the heat eruption of a big bang. We see our bodies become inflamed: our temperature is rising to a point where it can change our vital functions, and without really knowing how to control or understand it.

Ferreri incorporates into the fibres of her works the colour and vision of what we can only see beneath the skin and, even then, cannot even fully comprehend cognitively. What is this heat that slowly, silently, spills over? What could we call this phenomenon, which ultimately undermines human health and causes various issues? When Ferreri poses these queries to herself and to us, she is referencing the Hyperobjects theorized in the book of the same name by Timothy Morton (2013): noting that the human body is increasingly forced to change its thermal balance (and the disorders that it entails) is something elusive, a problem too vast and too vague to be assigned a place that is intellectually adequate and comprehensive.

It is all about reflux and listening; in the necessary dialogue between the reality of the body and that of the spirit (Ferreri prefers this latter to the mind, which is used to narrowly identify the rational faculty alone), a spirit that is made of the blood that irrigates us, that speaks the same vital language as the cell, or the nerve. We look at the large sculpture positioned to absorb the vital flows of the place, like a leech painted with the colour of the spirit.

As if to say that nothing is ever really disunited; that it is precisely in recirculation, absorption, and uninterrupted exchange that the whole we form can be accomplished, healed, and its full function fulfilled.

Carola Allemandi

______________________________________________

FRANCESCA FERRERI

Born in Savigliano (CN — Italy) in 1981.

Lives and works in Turin.

Francesca Ferreri is a visual artist who explores the vital and cognitive processes of matter, adopting restoration as a guiding principle and an expression of care. In this vision, emptiness is not something to be filled but a starting point for developing new possibilities. Aware that life itself evolves by correcting errors and gaps through imitation, interaction, and adaptation, Ferreri merges discarded materials, objects, and fragments not to reconstruct a recent past but to poetically evoke a unified moment in which these elements form a new organic whole. Her works reveal a rich interaction with art history, drawing on multiple epochs: from the surfaces of Roman frescoes to the Informal, and asemic writing inspired by mathematics.

Her solo exhibitions include: Traffic Gallery, Bergamo (2024 — duo); Galleria Peola Simondi, Turin (2022); Museo Casa Morandi, Bologna (2019); P/////AKT, Amsterdam (2016); Galleria Alberto Peola, Turin (2016). Recent group exhibitions include: Studio La Città, Verona (2023); Castello di Rivoli, Rivoli (2023); Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice (2023); GIST Triennial, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Halle, Belgium (2023).

Ferreri has participated in international residencies, including HISK, Ghent (2018—2019) and P/////AKT, Amsterdam (2016), and in Italy, including MACRO, Rome (2017) and CARS Omegna (2015). Her works are part of collections such as: Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT / GAM, Turin; Fondazione CRC, Cuneo; Palazzo Forti, Verona; MEF, Turin; MAC, Lissone.

Francesca Ferreri, Fever Drawings, 2022, watercolors on paper, 21×29,7 cm (x24), courtesy l’artista e la Galleria Simóndi

17.01.2025 - 01.03.2025

opening: 16.01.2025

17.01.2025 - 01.03.2025

Nell’universo pittorico di Lauren Wy (Los Angeles) – scardinando i termini triti, si potrebbe definire “cosmo iconografico” – un’inedita figura rigenera un paradigma estetico e concettuale che coniuga solennità e mistero, incarnando una figura ibrida e liminale: appare la donna-angelo (-alieno). Questo archetipo fiammante, sbalestrato tra l’empireo e la caducità terrena, tra la concretezza del reale e l’effimero del virtuale, sintetizza opposti radicali, sociali e psicologici, attraversati nell’attuale. Da una parte, si manifesta l’angelo caduto, ribelle, sventurato e tragico, emblema di una sensualità inquieta, trasgressiva e umbratile; dall’altra, ricorre l’angelo combattente, figura speculativa e morale, araldo di luce e verità. Wy si inserisce con maestria in questo spazio dialettico, richiamandosi alla tradizione biblica e filtrandola con fine sensibilità, catturando l’aderente rappresentazione di un mondo disgregato e postmoderno; un mondo che fluisce vischioso oltre i suoi confini, apprendendo presenze extraterrestri e allucinanti. Le sue opere non solo descrivono, ma interrogano profondamente la costruzione dell’identità – in specie femminile – e la complessità dell’esperienza umana.

Il progetto – un vero e proprio nuovo manifesto della sua poetica – di Wy, è scandito da un dialogo denso e consapevole con la tradizione artistica e letteraria occidentale; tra le prime fonti spicca Paradise Lost di John Milton, che declina e torce la caduta degli angeli ribelli non solo come gesto di sfida, ma come aspirazione all’autonomia dell’esistenza – l’emancipazione indicibile e paradossale dall’origine del tempo e dello spazio, ovvero da Dio. L’angelo di Wy è al contempo disobbedienza eroica ed espiazione in potenza; un prisma attraverso cui si frammentano e disarticolano temi universali quali il desiderio, l’alienazione e il mutamento. Nel suo vagare e sfarinare le ali, si intrecciano la provocazione del peccato e l’urgenza della redenzione, la fragilità della carne e la tenacia rigenerativa dello spirito.

Le tele di Wy sono abitate da figure che si moltiplicano e si fondono in posture dinamiche e al contempo immutabili, sospese tra l’orgiastico, il quotidiano e il contemplativo. I colori vibranti, incandescenti, spesso inaciditi, e le linee marcate con incisività contrapposte a velature eteree, imprimono alle composizioni una drammaticità che sfida lo sguardo e lo trasporta in una dimensione dove erotismo e trascendenza si compenetrano. Il corpo femminile, nella visione di Wy, diviene nucleo di soggettività plurali, metafora della tensione tra conformismo e autenticazione del sé. Ogni oggetto concorre quale riflesso narcisistico: le automobili, le webcam, le candele e altri elementi ricorrenti, totemici ma confusi nella moltitudine di accadimenti della scena, trascendono il loro ruolo funzionale per caricarsi di valenze allegoriche: è l’iconografia della tangibilità della memoria, veicolo di modelli culturali e consapevolezze personali che interagiscono con le scenografie interiori, oniriche, dell’artista.

La ricerca di Wy è concepita come un diario di viaggio – ultramondano, forse infernale – in cui il linguaggio pittorico si articola in una narrazione stratificata e multimediale. Attraverso un’ampia gamma di tecniche, dai pastelli a cera alla tempera a olio al montaggio video fino all’uso dell’intelligenza artificiale, l’artista rende vita a un racconto di rara densità. In questa fase matura, l’angelo del caos emerge come cifra di una poetica che intreccia sacro e profano, terreno e celeste, iconografia religiosa – dall’Arcangelo Michele alla rivolta e caduta degli angeli ribelli – sintomo di una morale collettiva e decostruzione tagliente dell’epoca odierna segnata da un’apatia e da connessioni sempre più rarefatte.

La mostra è quindi un’indagine sulla femminilità come atto di creazione e ribellione – anche distruttiva, a patto che il fine sia una rinascita. Il desiderio, inteso come forza generativa, trasforma la caduta in un preludio all’ascensione. La donna-alieno, ovvero l’angelo del caos, non è soltanto una figura dicotomica, ma una manifestazione di sintesi: colpa e salvezza, corpo e spirito, limite secolare e possibilità fantastica. In un gesto che richiama la tensione miltoniana, Lauren Wy invita a una riflessione sull’essenza più profonda della libertà, suggerendo che tra la luce e l’ombra, tra la grazia e la caduta, si cela la complessità irriducibile dell’esistenza.

Federica Maria Giallombardo

ENGLISH

LAUREN WY

CHAOS ANGEL

text by Federica Maria Giallombardo

Opening: Thursday, January 16th, 2025, 6 — 9 pm

Exhibition: 17.01 — 01.03.2025

Opening hours: Tuesday — Saturday, 3—7 pm. Morning by appointment.

In the pictorial universe of Lauren Wy (Los Angeles) – disrupting trite terms, one might call it an “iconographic cosmos” – there appears an unprecedented figure regenerates an aesthetic and conceptual paradigm that combines solemnity and mystery, embodying a hybrid and liminal figure: the woman-angel (-alien). This flamboyant archetype, jolted between empyrean and earthly transience, between the concreteness of the real and the ephemerality of the virtual, synthesizes radical opposites, social and psychological, translated to the present day.

On the one hand, the fallen angel manifests itself, rebellious, hapless and tragic, an emblem of a restless, transgressive and shadowy sensuality; on the other, the fighting angel recurs, a speculative and moral figure, a herald of light and truth. Wy masterfully fits into this dialectical space, harking back to the biblical tradition and filtering it with fine sensitivity, capturing the adherent depiction of a disjointed, postmodern world; a world that flows viscously beyond its boundaries, apprehending extraterrestrial and hallucinatory presences. Her works not only describe, but deeply interrogate the construction of identity – especially female identity – and the complexity of human experience.

Wy’s project – a veritable new manifesto of her poetics – is punctuated by a dense and conscious dialogue with the Western artistic and literary tradition; among the earliest sources is John Milton’s Paradise Lost, which features and twists the fall of rebellious angels not only as a gesture of defiance, but as an aspiration for the autonomy of existence – the unspeakable and paradoxical emancipation from the origin of time and space, that is, from God. Wy’s angel is both heroic disobedience and atonement in power; a prism through which universal themes such as desire, alienation and change are fragmented and disarticulated. As this angel wanders with flapping wings, the provocation of sin and the urgency of redemption, the fragility of the flesh and the regenerative tenacity of the spirit are intertwined.

Wy’s canvases are inhabited by figures that multiply and merge into dynamic yet unchanging postures, suspended between the orgiastic, the everyday and the contemplative. The vibrant, incandescent, often soured colors and incisively marked lines contrasted with ethereal glazing endow them with a dramatic force that challenges the gaze and transports it to a dimension where eroticism and transcendence interpenetrate. The female body, in Wy’s vision, becomes a nucleus of plural subjectivities, a metaphor for the tension between conformity and authentication of the self. Every object contributes as a narcissistic reflection: cars, webcams, candles and other recurring elements, totemic but blurred in the multitude of happenings of the scene, transcend their functional.

role to be charged with allegorical values: it is the iconography of the tangibility of memory, a vehicle of cultural models and personal awareness that interact with the artist’s inner, dreamlike settings.

Wy’s research is conceived as a travelogue – ultramundane, perhaps hellish – in which the pictorial language is articulated in a layered, multimedia narrative. Through a wide range of techniques, from wax pastels to oil tempera to video editing to the use of artificial intelligence, the artist brings to life a narrative of rare density. In this mature phase, the angel of chaos emerges as the distinctive feature of a poetics that interweaves sacred and profane, earthly and celestial, religious iconography – from the Archangel Michael to the uprising and fall of rebellious angels – symptomatic of a collective morality, and a sharp deconstruction of today’s age marked by apathy and increasingly rarefied connections.

The exhibition is thus an investigation of femininity as an act of creation and rebellion – even a destructive one, provided the end be rebirth. Desire, understood as a generative force, transforms the fall into a prelude to ascension. The woman-alien, or angel of chaos, is not just a dichotomous figure, but a manifestation of synthesis: guilt and salvation, body and spirit, secular limit and fantastic possibility. In a gesture reminiscent of Miltonian tension, Lauren Wy invites reflection on the deeper essence of freedom, suggesting that between light and shadow, between grace and fall, lies the irreducible complexity of existence.

Federica Maria Giallombardo

LAUREN WY

Born in Los Angeles in 1987.

Lives and works in Chicago, Los Angeles, and Turin.

Lauren Wy explores the body and mind as generators of desire. Her artistic practice draws inspiration from the concept of Autotheory, developed by writer and independent curator Lauren Fournier. Wy builds narratives from fragments collected in both real and digital spaces, incorporating esoteric symbolism into her work. She centers the femme, the animal, and the landscape as subjects to address themes of ennui and bacchanalian chaos. Lauren Wy earned her Master of Fine Arts from Northwestern University in 2020. Prior to 2018, she was part of the underground music scenes in South Florida and Chicago, performing as a singer in a band and producing animated music videos. Her series AUTODESIRE debuted in 2021; Chapter 9 Grift X from her AUTODESIRE project is part of the permanent collection at Castello di Rivoli, Turin.

Her solo exhibitions include those at: Western Exhibitions, Chicago (2023, 2021); Société Interludio, Turin (2023); Musei Reali, Turin (2022). Her group exhibitions include those at:

Over the Influence, Los Angeles (2023); Castello di Rivoli, Rivoli – TO (2022); 6018 NORTH, Chicago (2022); Western Exhibitions, Miami Beach (2021); Practise Gallery, Oak Park (2020); Kunstraum Walcheturm, Zurich (2019); Apparatus Projects, Chicago (2019); Athens Biennale, Athens (2018); Atlantic Center for the Arts, New Smyrna Beach, FL (2012).

15.11.2024 - 21.12.2024

opening: 14.11.2024

15.11.2024 - 21.12.2024

|

|

|||||

|

20.09.2024 - 03.11.2024

opening: 19.09.2024

20.09.2024 - 03.11.2024

HABITAT: da frammenti a una nuova vita

testo di Lucy R. Lippard

«Sperare significa scambiare conoscenze…» – Marjetica Potrč

Questa mostra, dalle molteplici sfaccettature, espande i confini convenzionali dell’arte ecologica, che in realtà di confini non dovrebbe averne. Quattro artisti, nati in tre paesi diversi tra il 1953 e il 1997, hanno creato opere che non si limitano a rappresentare i tesori della natura nella loro prevedibile bellezza e abbondanza, né a mostrare la loro precarietà al limite dell’estinzione. Piuttosto, le loro opere svolgono un ruolo attivo o partecipativo nel recupero del rapporto con la natura – in situ e locale.

Il termine “relazionale” – che ritroviamo anche nel titolo della mostra, HABITAT. Lo spazio relazionale dell’essere – nel suo significato più ampio si basa sulla distinzione operata da Bruno Latour tra dinamiche relazionali e causali. In questo contesto, un tentativo di trascendere dualismi e classificazioni mescolandoli tra di loro per superarne i limiti, Marguerite Kahrl definisce i suoi “oggetti relazionali” come artefatti progettati per rafforzare il nostro legame con il mondo vivente, fatto di attori umani e non umani, creando opere che interagiscono e influenzano il nostro rapporto con l’ambiente naturale e tutte le entità che lo compongono, rompendo le barriere convenzionali tra diverse categorie di esistenza.

Le opere di Kahrl della serie Irrigators consistono in due gruppi di recipienti di terracotta: Underground Conversations e Fertility vessels, che richiamano gli “Olla”, vasi in ceramica utilizzati nell’omonima tecnica di irrigazione sotterranea. Le buffe forme dei suoi Fertility vessels che ricordano mani, zampe, artigli e capezzoli, si adattano tanto a un giardino che a una galleria. I vasi porosi sono progettati per essere interrati, con i colli colorati che sporgono dal terreno. Quando il terriccio è secco, l’acqua passa attraverso il vaso per uniformare i livelli di umidità, mostrando cosa succede nel sottosuolo ed evidenziando la mancanza di acqua dolce per l’irrigazione delle colture. «Essendo nascosto» – dice l’artista – «il suolo è rimasto un mistero per secoli».

I vasi di Marguerite Kahrl sono stati testati negli orti dei suoi vicini con l’obiettivo di «costruire una spugna di materia organica e una fonte di umidità», diventando strumenti per aumentare la fertilità e ridurre l’erosione del terreno, oltre a contrastare la crescita delle erbacce.

Un progetto simile, nel suo utilizzo di forme eccentriche in terracotta, colori ed eco-coscienza, è Relational Nests (2021), case per uccelli di argilla costruite nell’ambito del progetto di residenza d’artista TELL_US, promosso dall’Associazione Culturale Messy Lab in collaborazione con l’Ecovillaggio Torri Superiore (IM), che ha visto la partecipazione attiva della comunità residente del’’ecovillaggio.

Marjetica Potrč è un’artista e architetta sociale, riconosciuta come mentore da molti all’interno della comunità artistica. Collabora da anni con Kahrl, promuovendo lo «scambio di conoscenze e pratiche tra pensatori olistici e lineari». I lavori di Potrč, realizzati in diverse parti del mondo, associano un’approfondita ricerca teorica all’attuazione di progetti collaborativi che coinvolgono direttamente le comunità marginali. Il suo Participatory Design (Design Partecipatorio) ha chiaramente ispirato e nutrito i lavori di tutti questi artisti. I suoi Earth Drawings diagrammatici riguardano «il ruolo vitale delle conoscenze e pratiche indigene nel mondo contemporaneo …. [nella] formazione di un organismo intelligente». La più significativa tra le sue opere recenti, frutto della collaborazione con Ooze, è un progetto di arte pubblica, Future Island (2023), un’isola di rocce in Svezia, divisa tra una zona a nord (riscaldata con energia rinnovabile) e una zona a sud non riscaldata, testimonia del modo in cui flora e fauna si adattano al cambiamento climatico negli anni a venire. In quest’opera d’arte vivente le piante si evolvono in maniera diversa nelle due zone. L’opera di Potrč trasforma le arti comunitarie in qualcosa di più ampiamente applicabile, sofisticato e teorizzato.

La scultura sonora Quintetto (2022) dell’artista multidisciplinare Alessandro Manfrin consiste di cinque tubi metallici rinvenuti nel suo girovagare quotidiano per le strade della città, alla ricerca dei suoi materiali – «frammenti di pensiero che fanno da punteggiatura alla città. Oggetti donati a tutti e appartenenti a nessuno, non veri e propri rifiuti, sospesi in un limbo, in attesa di giudizio». I tubi sono disposti in forma fluida. Accanto a questa scultura astratta, collegato da cavi elettrici, si trova il suo gemello tecnologico – l’armamentario del sistema Dolby Surround 5.1 che lo anima, amplificando i suoni raccolti nelle stazioni della metro. Le due forme dissimili collaborano per comunicare il messaggio dell’artista in modo particolarmente contemporaneo, che lui definisce «una specie di organo che riunisce l’etereo e l’urbano».

Eugenio Tibaldi, altro collega di Potrč, descrive i suoi “paesaggi temporanei” (dei collages caoticamente complessi, o palinsesti, con la loro miriade di riferimenti architettonici) come tracce di segni culturali necessari e indotti da ciò che il potere impone e l’economia regola, i codici comunicativi che facilitano lo scambio e le alleanze tra questi tessuti nelle aree suburbane. «Il mio lavoro» – dice Tibaldi – «è quello di documentare e registrare le trasformazioni nella relazione tra la legalità, l’economia e l’estetica». Tibaldi è una sorta di rilevatore nomade di molteplici culture, avendo lavorato in diverse località come il Cairo, Caracas, Berlino, Buenos Aires, Napoli, Salonicco. «Passeggiare per la città» – dice – «è come giocare a mappare le cicatrici dell’accelerazione». La sua opera Heidi si basa sul romanzo di fine ‘800 di Johanna Spyri. Come il romanzo, essa crea un paesaggio di “bagagli culturali remoti” ambientato in «una bolla di un non-luogo come le montagne svizzere», messe a contrasto con una vicina città industriale.

Questi quattro artisti multidisciplinari nei loro approcci stratificati stravolgono le convenzioni stabilmente codificate e guardano alle culture emergenti e marginali che, nelle parole di Potrč, «sono sopravvissute al colonialismo e al capitalismo, e continuano a condividere generosamente con noi la conoscenza della terra, anche laddove rimangono solo frammenti». Essi si aggiungono al crescente numero di artisti visivi che interagiscono con le ecologie e le comunità, eredi delle opere iconiche (negli Stati Uniti) di Agnes Denes, Mierle Laderman Ukeles e Patricia Johanson, e si confrontano con quelle più recenti dei Future Farmers, Basia Irland, M-12 Studio, Tristan Duke, Aviva Rahmani, Lauren Bon e il Metabolic Studio, e di molti altri.

Kahrl, Manfrin, Potrč e Tibaldi dimostrano il ruolo della creatività in contesti diversi: Manfrin si concentra

sull’ambito urbano, Tibaldi su quello suburbano, Kahrl su quello rurale e sistemico, mentre Potrč fornisce panoramiche analitiche e schemi di azione. In un certo senso sono tutti collagisti, che tagliano e incollano “frammenti di pensiero” — materiali, esperienze, convinzioni, comunità — per creare nuove realtà. Ciò che li guida sono le cose che osservano nel mondo, quelle che funzionano, o che hanno funzionato, o che potrebbero funzionare, piuttosto che le convenzioni correnti, spesso legate a interessi commerciali.

ENGLISH

HABITAT. The Relational Space of Being represents the second edition of Post Scriptum, the format through which Simondi Gallery opens its exhibition season each September. The group exhibition, curated by the gallery in collaboration with Marguerite Kahrl, explores the visible and invisible networks that surround and connect the living systems of our society by opening up a broad reflection on themes ranging from social architecture, the real estate-industrial complex to green building, the study of ecosystems and new forms of living.

HABITAT. The Relational Space of Being suggests and promotes strategies for a more inclusive and relational future vision, pushing us beyond the limits often imposed by the society, space, and body we inhabit. In addition to Marguerite Kahrl (Beverly, Massachusetts – 1966), artists invited to participate are: Alessandro Manfrin (Savigliano, Italy – 1997), Marjetica Potrč (Ljubljana, Slovenia – 1953), Eugenio Tibaldi (Alba, Italy – 1977).

The exhibition HABITAT. The Relational Space of Being is realized in collaboration with Gian Marco Casini Gallery (Livorno), Umberto Di Marino Gallery (Naples), and Galerie Nordenhake (Berlin, Stockholm, Mexico City). We extend a special thank you to those who contributed to this second edition: Karin Fink, geographer and relational designer; Lucy R. Lippard, writer, activist, and art writer; John Thackara, author and curator; and the cultural association Messy Lab, Collettivo di Ceramica.

HABITAT: From Fragments to New Life

text by Lucy R. Lippard

“Hope means exchanging knowledge…” – Marjetica Potrč

This many-faceted exhibition expands the conventional boundaries of ecological art, which actually should have no boundaries at all. Four artists born in three countries, whose birth dates range from 1953 to 1997, have created works that do not reflect nature’s predictably beautiful and bountiful treasures balanced on the edge of extinction. Instead, they take an active or participatory role in restorative relationships to nature – onsite and local.

The encompassing term “relational” – which is also found in the title of this exhibition, HABITAT. The Relational Space of Being – is based on Bruno Latour’s distinction between relational and causal dynamics. In this context – an attempt to transcend dualisms and classifications by mixing them up to go beyond the borders – Marguerite Kahrl defines her “relational objects” as artifacts created to strengthen our relationship with the living world including human and non-human actors.

Kahrl’s works from the Irrigators series consist of two groups of terracotta vessels Underground Conversations and Fertility vessels, both reminiscent of “Ollas,” ceramic pots used in the eponymous underground irrigation technique. The humorous shapes of her Fertility vessels, resembling hands/paws/claws/nipples are at home in both garden and gallery. The porous pots are designed to be buried in the ground with colorful necks protruding from the soil. When the soil is dry, moisture pulls through the pot to equalize humidity levels, illuminating what happens underground and also exposing the scarcity of fresh water for food cultivation. “Being hidden” – says the artist – “soil has remained a mystery for centuries.”

The irrigational vessels Underground Conversations have been tested in neighbors’ gardens as tools with which to “build a sponge of organic matter and source of humidity,” increasing fertility and decreasing erosion and weeds. A similar project, in its use of funky terracotta forms, color, and eco-consciousness, is Kahrl’s Relational Nests (2021), clay bird houses built as part of the artist residency project TELL_US. This initiative was promoted by the Messy Lab Cultural Association in collaboration with the Ecovillage Torri Superiore (IM) and saw the active participation of the resident community of the ecovillage.

Marjetica Potrč is an artist and social architect who has been the mentor for many in this community; she and Kahrl have collaborated for many years on “the exchange of knowledge and practices between holistic and linear thinkers.” Potrč’s projects, all over the globe, combine collaborative projects with marginal communities on the ground and a research or theoretical overview. Her rubric Participatory Design is clearly admired and absorbed by all of these artists. Her diagrammatic Earth Drawings concern “the vital role of indigenous knowledge and practices in the contemporary world…. [to] form an intelligent organism.” Her most recent major work, a collaboration with Ooze, is a public art project Future Island (2023), an island of rocks in Sweden, divided between a north zone (heated by renewable energy) and an unheated south zone, which visualizes how fauna and flora adapt to the climate change in the years to come. In this living artwork plants evolve differently in the two zones. Potrč’s work transforms community arts into something much more broadly applicable, sophisticated, and theorized.

Multidisciplinary artist Alessandro Manfrin’s sound sculpture Quintetto (2022), consists of five metal pipes found in his daily wanderings around city streets, seeking his materials – “shards of thought serving as the city’s punctuation. Things given to all and belonging to no one, not quite waste, suspended in limbo, awaiting judgment.” The pipes are laid out in a flowing form. Next to this abstract sculpture, connected by electrical cables, is its technological twin – the Dolby Surround 5.1 system paraphernalia that animates it, amplifying sounds sampled in subway stations. The two dissimilar forms collaborate to communicate the artist’s message in a particularly contemporary manner. He calls it “a sort of organ that brings together the ethereal and the urban.”

Eugenio Tibaldi, another colleague of Potrč’s, describes his “temporary landscapes,” chaotically complex collages, or palimpsests, with their myriad architectural references, as “records of cultural signs that are necessary and induced by what power imposes and the economy regulates, the communicative codes that facilitate exchange and the alliances between these fabrics in suburban areas. I document and record the transformations in the relationship between legality, the economy and aesthetics.” He is a nomadic surveyor of multiple cultures, who has worked in Cairo, Caracas, Berlin, Buenos Aires, Naples, Thessaloniki, and so on. “Walking through the city,” – he says – “becomes a game of mapping the scars of acceleration.” His work Heidi is based on the 1890s novel by Johanna Spyri. Like the novel, it creates a landscape of “remote cultural baggage” set in “a bubble of non-place like the Swiss mountains,” contrasted with a nearby industrial city.

These four multidisciplinary artists in their many-leveled approaches are upsetting firmly established conventions and looking to ground-up and marginal cultures that, as Potrč puts it, “have survived colonialism and capitalism and still generously share knowledge of the Earth with the rest of us, even when only fragments remain.” They join the number of visual artists interacting with ecologies and communities that is expanding by the minute, heirs to the iconic works (in the U.S.) of Agnes Denes, Mierle Laderman Ukeles, and Patricia Johanson, and engaging with newer works by Future Farmers, Basia Irland, M-12 Studio, Tristan Duke, Aviva Rahmani, Lauren Bon and the Metabolic Studio, and so many others

Kahrl, Manfrin, Potrč, and Tibaldi demonstrate the role of creativity in different contexts: Manfrin focuses on the urban, Tibaldi on the suburban, Kahrl on the rural and systemic, while Potrč provides analytic overviews and diagrams for action. In a sense they are all collagists, cutting and pasting “shards of thought” — materials, experiences, convictions, communities — to create new realities. They tend to be mentored by what they observe around the globe, what works, or has worked, or could work, rather than being ruled by current, often corporate, conventions.

05.05.2024 - 22.06.2024

opening: 03.05.2024

05.05.2024 - 22.06.2024

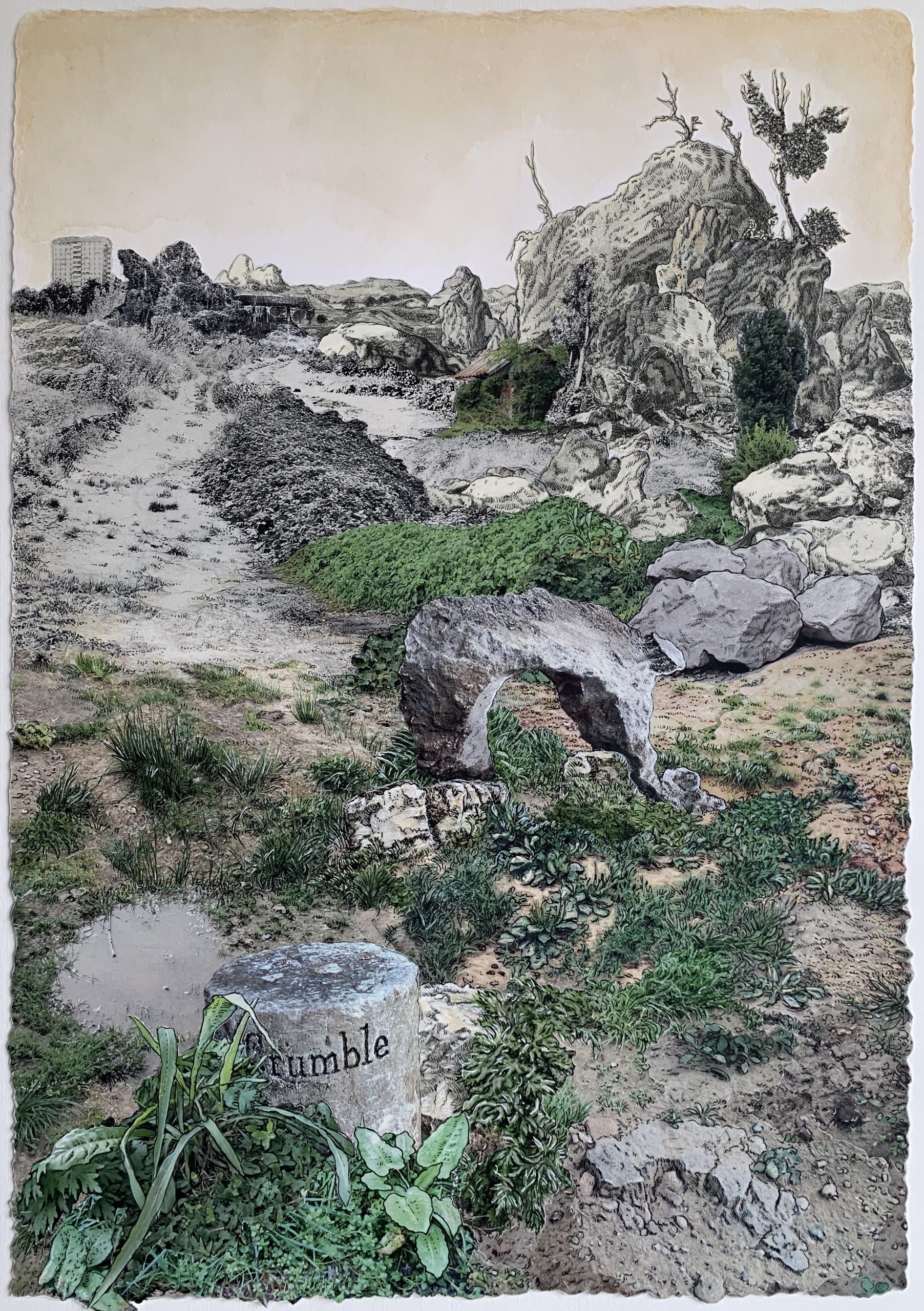

Botto e Bruno – Orizzonte perduto – L’era del viandante

Siamo di fronte a un panorama: rovine dell’età classica, porzioni di luoghi naturali differenti, completamente disabitati. Scrutandolo, possiamo accorgerci di camminare in un paesaggio frammentato e ricomposto, e vedere di colpo, di fronte a noi, il corso del tempo.

È da una crisi dello sguardo che la ricerca più recente degli artisti Botto e Bruno ha iniziato a diramarsi, dal non sentirlo più adeguato per raccontare la contemporaneità: per dire il proprio mondo, infatti, i soli elementi che lo formano possono risultare insufficienti, rendendo obbligatorio volgersi altrove, addirittura indietro.

Da qui la spinta a interrogare gli artisti della tradizione, quasi fossero degli avi familiari, per comprendere il messaggio che si cela nel paesaggio odierno: il wallpaper che racchiude l’Orizzonte perduto di Botto e Bruno (il titolo è tratto dall’omonimo film di Frank Capra del 1937), è una veduta derivata dal collage di paesaggi ormai scomparsi, e già a loro volta visti e interpretati da altri sguardi. Sono i dettagli che si trovano sullo sfondo delle opere dei maestri della visione europea – dai dipinti di Nicolas Poussin, Andrea del Sarto, Giovanni Bellini, Piero di Cosimo, alle incisioni di Piranesi – e portati ora in primo piano a raccontare un mondo che ancora ci parla.

Col filtro del proprio sguardo contemporaneo, attraverso il collage Botto e Bruno compongono un nuovo oggi in cui doversi orientare, finalmente lontano dai lasciti di una civiltà ridotta a particolari infinitesimali. Il contrasto-dialogo fra centro e periferia urbana, tema cardine della ricerca del duo artistico torinese, lascia spazio a un discorso in cui l’urbanità tutta risulta privata di un ruolo effettivo, mentre la durezza naturale della roccia e del paesaggio non addomesticato prende possesso quasi dell’intero panorama, lasciando l’uomo senza orientamento, né punti fermi in cui poter trovare l’accoglienza del mondo che ha lasciato dietro di sé.

Il cammino si compie a ritroso, dunque: se in primo piano ci troviamo in mezzo ai lasciti di luoghi scomparsi, solo in lontananza scorgiamo la traccia del presente, resa labile dal tratto di grafite da cui è nata. Soltanto lo sfondo, infatti, è frutto di un gesto contemporaneo, disegnato a matita dagli stessi artisti. È l’oggi, in questo modo, a diventare a tutti gli effetti un luogo ancora distante da raggiungere, un orizzonte che si dissolverà per colpa della propria stessa precaria consistenza.

Ma il cammino può cominciare da prima, ancora coi piedi sopra l’erba, su un’altura in salita. Nella serie di lavori Eterni ritorni I – II – III – IV, Botto e Bruno tornano a lavorare col collage di loro fotografie d’archivio, e dunque coi simboli del proprio immaginario. Su queste, poi, l’intervento pittorico conferisce luce e nitidezza che la macchina fotografica non è stata in grado di registrare. All’uomo, anche se perso in un mondo che appare incomprensibile, spetta ancora un compito: restituire la verità del proprio sguardo sulle cose; compiere il gesto necessario di reinventare un colore rimasto sfocato.

Il lessico, nonché il messaggio, delle opere di Botto e Bruno si compone di pochi lemmi, netti e simbolici come la formula di un rituale: la roccia, l’erba, il cielo acquerellato, i rimasugli dei prodotti della città, sempre un unico sentiero tracciato per terra.

In numerosi casi, infatti, siamo messi su una strada deserta, apparentemente priva di meta. Riecheggiano le parole di H. D. Thoreau: Non sono in molti/ quelli che v’entrano, […] Cos’è mai?/ Solo una direzione, laggiù,/ la semplice possibilità/ di andare in un luogo qualsiasi.1

Il paesaggio non offre più direzioni molteplici verso luoghi sicuri; ci obbliga invece a percorrere una sola via, a varcare portali di pietra che non conducono più da nessuna parte,

a trovare incisa sui massi la propria profezia – Grandi pietre direzionali/ ma nessun viaggiatore2 – come in Crumble, Blank slate3.

La spinta è quella di vagare nel paesaggio inospitale della roccia montana, e lì ritrovare una nuova casa. Come odierni Padri del deserto, eremiti in un luogo che non conserva quasi più nulla di ciò che prima lo aveva abitato – nelle opere Vento d’oriente I – II si intravedono casupole, automobili distrutte, condomini minuscoli, ormai per nulla invasivi in un paesaggio che ha ripreso dominio su se stesso – Botto e Bruno tracciano quella che è la strada verso la perdizione autentica, qui vista come fase necessaria per rifondare una realtà diversa. In questi luoghi senza un unico punto di fuga (e pieni, dunque, di potenziali prospettive), lontani anche dalla visione con cui tradizionalmente viene decifrato lo spazio e l’architettura, l’uomo deve perdersi per ritrovare quella libertà che aveva già da troppo tempo sacrificato dentro i confini di un sistema ormai decaduto. La città, allora, perde anch’essa ogni significato, divenendo solo più un’appendice per il nuovo viandante, poco più che un ricordo ormai inconsistente. La volontà di potenza, che ha guidato l’agire umano negli ultimi secoli, lascia ora spazio al suo contrario, all’uomo di nuovo impotente a confronto di un mondo non più addomesticabile, in cui non vige più alcuna legge conosciuta. La scomparsa della presenza umana nell’ultimo ciclo di lavori di Botto e Bruno fa sì che sia di volta in volta lo spettatore a dover prendere in prima persona la responsabilità di quello che vede, immergersi in un mondo di cui potrebbe essere l’unico testimone. Tutto parla dell’insita inconsistenza dell’umano: anche i margini delle opere sono riusciti a svincolarsi dalla squadratura innaturale a cui siamo soliti condurre la contemplazione dell’arte, avvicinandosi alla conformazione casuale che domina ogni elemento nato e cresciuto spontaneamente.

Il viaggio può essere affrontato in entrambi i versi, assumendo quindi una doppia valenza, di desolazione o ricostruzione – verso l’altura ancora verde, o verso un orizzonte destinato a sfumare. Vale la pena di andare a vedere/ dove potresti mai giungere.4

Non è che un passo da compiere su un sentiero che ci porta a guardare il viso del presente come un destino già compiuto; a prefigurare la fine, a sentire l’ignoto come un luogo familiare.

Carola Allemandi

Note:

(Ph. Botto&Bruno, Crumble, 2024,collage fotografico, matite colorate, acquerello,china, cm 68h x 47, courtesy degli artisti e della Galleria Simóndi)

FINO AL 20 APRILE

FLAMINIA VERONESI

Maternità sociale. Grandemadremamma | a cura di Andrea Lerda

Il 4 giugno 1966 venne inaugurata al Moderna Museet di Stoccolma la mostra She – A Cathedral, nata dalla collaborazione tra gli artisti Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, Per Olof Ultvedt e il direttore del museo Pontus Hultén. Una gigantesca figura femminile in avanzato stato di gravidanza – sdraiata a terra con le gambe divaricate, come a evocare la posizione del parto – si mostrava agli spettatori. Una “cattedrale” lunga 23 metri e alta 6 invitava il pubblico a compiere un’esperienza di attraversamento, al limite del performativo, tra le simbologie del femminile e del materno. Se per Niki de Saint Phalle l’opera rappresentava l’immagine di una donna liberata, di una madre indipendente, buona, generosa e felice, il percorso di emancipazione dall’autorità patriarcale e dalle catene del patricidio era un processo storico in lento divenire e tutt’ora aperto. Lo testimoniano i recenti accadimenti, lo racconta questa mostra, nata temporalmente circa un anno fa. Anche oggi l’ingresso all’esposizione è costituito da un passaggio. Flaminia Veronesi sceglie infatti due grandi seni materni come portali di ingresso a un mondo futuribile. Varcare questa soglia è un’esperienza doppiamente simbolica: da un lato rappresenta il rito di iniziazione, necessario ad attivare la deflagrazione culturale che l’artista invoca; dall’altro ci consente di accedere fisicamente all’interno dell’universo metamorfico, onirico, surreale, ma necessario, di Flaminia Veronesi. Questo primo attraversamento può in effetti essere inteso come un vero e proprio manifesto della visione teorico-creativa alla base di questo progetto espositivo. L’artista rilegge e aggiorna il pensiero di Maria Montessori – pedagogista, educatrice e tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia – che a inizio Novecento delineò una prospettiva innovativa nell’ambito delle riflessioni e delle rivendicazioni femministe. Nello scritto del 1902 dal titolo “La via e l’orizzonte del femminismo”, descrive la donna come una “pioniera” alla quale è affidata la responsabilità di battersi per compiere un passaggio storico: quello dalla domina/mater antica alla “donna nuova” chiamata a portare nella società i valori femminili, sottolineando come il fine del femminismo potrà essere raggiunto solo con quella vittoria sociale materna che sposta definitivamente l’attenzione dalla maternità come procreazione alla maternità come sorgente dell’umanità. Nella realtà rappresentata da Flaminia Veronesi, la presenza femminile non è dunque motivo per una semplice riflessione sulla donna (così come la sua non è una ricerca meramente femminista), bensì l’emblema di un sentimento di “maternità sociale” (come lo definì Maria Montessori) ormai deflagrato. Le figure disegnate dall’artista sono creature mutanti che, pur conservando i tratti del genere femminile sotto l’aspetto sessuale, sono permeabili a una fluttuazione metamorfica che abbraccia una concezione espansa di essere umano. Così facendo, Flaminia Veronesi dichiara il suo intento di ripensare l’idea di “madre” e di andare oltre lo stereotipo che relega questa esperienza alla sola sfera femminile. Nel mondo appena nato e nel quale siamo immersi – un luogo dove seni fumanti appaiono come catene montuose primordiali e dove una catarsi cosmica ha riconfigurato non solo i modelli culturali ma addirittura il DNA del reale – ognuno di noi è un essere materno che agisce secondo il principio del “dare” e in favore della vita. Il nuovo immaginario simbolico del materno si è fatto pratica e sentimento universale. Le virtù del femminile come la cura, l’accoglienza e il legame con il naturale, sono ora libere di evadere dalla casa nella quale erano tenute prigioniere e di rendere finalmente più forte la specie umana. Eva, la donna oggetto e procreatrice che per lungo tempo è stata vittima di una condizione di inferiorità e di sottomissione, ha lasciato il posto alla Madre, una “Maria sociale”¹ per la quale la maternità è intesa come premura verso l’altro e responsabilità verso la vita. Ora che la maternità è slegata da una dimensione biologica, che “le differenze genitali tra gli esseri umani non [hanno] più alcuna importanza culturale”², ognuno può prendersi cura dei figli, dell’esistenza e della Madre Terra. In un mondo nel quale, come suggerito dalla prospettiva xenofemminista, si assiste alla proliferazione dei generi, ecco che i seni si sono moltiplicati a dismisura, quasi a voler simboleggiare o legittimare un processo di ectogenesi che, va precisato, non intende di certo rinnegare o sostituire la reale dinamica biologica su cui si fonda l’origine della vita. Nella mostra Maternità sociale. Grandemadremamma, Flaminia Veronesi mobilita l’immaginazione e ricorrere al potere del sogno non solo nell’accezione andersiana e negativa di prefigurare i futuri scenari della catastrofe culturale e globale, ma anche in quella positiva di ipotizzare e pensare scenari alternativi, così da poter guidare la nascita di un nuovo concetto di “maternità comunitaria” necessario per la “cura del Mondo”³. Il suo universo di riferimenti visivi, teorici e concettuali fluttua tra il reale e il fantastico, tra passato, presente e futuro. L’artista fonde assieme teorie femministe, rimandi alla Storia dell’Arte e intuizioni personali che, grazie alla sensibilità di una moderna sciamana, la mettono nella condizione di essere una messaggera della Pacha Mama. L’aspetto organico, molecolare e magmatico delle opere prodotte appositamente per questa mostra, rivela la potenza creativa dell’artista e l’intuito visionario che alimenta la sua ricerca polimorfa, nella quale si intravedono riferimenti ai lavori di altre artiste recenti e contemporanee, tra cui Louise Bourgeois, Sarah Lucas, Nathalie Djurberg, Carol Rama, Laure Prouvost e Judy Chicago.

Andrea Lerda

Orari: martedì-sabato, ore 15-19. Mattino su appuntamento.

17.11.2023 - 27.01.2024

opening: 16.11.2023

17.11.2023 - 27.01.2024

Torino, 1 ottobre

Caro Gregorio, stavo riflettendo sul titolo che mi hai proposto per la tua mostra in galleria, È una cosa naturale, e lo trovo evocativo. Mi riporta alla mente il ricordo di quest’estate, quando sono venuta a trovarti a Roma: il viaggio in scooter verso il tuo laboratorio, le fitte canne di bambù che lo circondano, l’EUR in lontananza, gli echi di Pasolini nel suo ristorante Al Biondo Tevere. Nel tuo laboratorio il suono del bronzo e del vetro si mescola alle lastre di cera, la carta di riso ai fiori, il rame si lega con l’acqua e il fuoco. Qui, Roma sembra quasi scomparire. Eppure è stato in assoluto il momento in cui ho avvertito più intensamente di viverla e respirarla. Ho scoperto insieme a te una Roma che non conoscevo, la “tua” Roma, la “tua” storia. Una “storia naturale”. Se ci pensi, “naturale” è un termine che riguarda la natura, ma indica anche qualcosa che possiede freschezza, genuinità e spontaneità. E per me le tue opere, così come il tuo mondo, trasmettono esattamente questa sensazione. Sì — È una cosa naturale — mi piace moltissimo. Mi piacerebbe sapere cosa significa per te.

– F.

Roma, 2 ottobre

“Perché l’hai fatto?” “Perché sì, è una cosa naturale”. Ecco, cara Francesca, mi piacerebbe che nell’arte ci fosse questo livello di essenzialità. Certo, so che l’arte è artificio — nel senso letterale del termine — visione culturale, pensiero. Ma tutta la sua storia, la sua incredibile complessità, va riportata ogni volta alla sua origine, al suo venire al mondo: che è un atto gratuito e in qualche modo inspiegabile. Perché, come scrive Emily Dickinson: “La bellezza non ha causa, esiste”. E infatti a volte, nei momenti più felici, l’opera ci arriva inconsapevolmente, come se fluisse da una sorgente segreta. Molti artisti hanno raccontato questa esperienza. Ti cito uno per tutti, il mio amato Klee: “Le opere sembrano nascere da sole, è come se mi aiutassero forze amiche…”. Ma ci sono altri motivi che mi hanno spinto a scegliere questo titolo. Uno è la parola cosa. Viviamo sempre più esperienze dematerializzate, virtuali, fatte di solo software. Un mondo di non cose, come le ha chiamate il filosofo Byung-Chul Han. Penso che questa separazione abbia qualcosa di tragico. Per me è importante invece il rapporto con il corpo, con la fisicità della vita e dunque dell’arte. Le opere stanno nello spazio. Sono spazio. Spazio carico di segni, di passato, di senso. Anche per questo lavoro con materiali come la cera, l’acqua, le foglie e i fiori, la carta di riso, il piombo, il marmo, il vetro. Sono tutte materie legate al nostro DNA antropologico, ci richiamano alla nostra cosità: al nostro essere incarnati.

– G.

Torino, 6 ottobre

Penso che la tragicità non risieda solo nelle non cose, spesso sono proprio le cose a contenere la rovina del nostro tempo. Siamo circondati da una materia che sembra estranea all’estetica, da oggetti effimeri, destinati a essere consumati in un istante, e da un flusso temporale che inghiotte il presente. La tua arte ci libera da questa condizione e ci trasporta in un tempo diverso, sospeso ed etereo. Penso alla campana tibetana, un elemento che compare spesso nelle tue opere. A volte è silente, immersa nell’acqua, altre volte è sospesa in equilibrio o sorretta da delicate e fragili lastre di vetro. Quella che esporremo in mostra suona, sfiorata a ritmo cadenzato da un peso che si muove nello spazio. L’incontro e la separazione tra i due elementi produce un’alternanza tra suono e silenzio, e così entrambi diventano materia. La loro fisicità riesce a raggiungere le corde più intime del nostro corpo e della nostra mente, consentendoci di avvicinarci a livelli più profondi di percezione e comprensione della vita. Questo ci permette di connetterci con il nostro DNA antropologico, quello di cui parlavi prima. Forse è per questo che quando chiudo gli occhi e mi immergo mentalmente tra le tue opere, mi ritrovo nella caverna di Platone, o seduta tra maestosi cedri o tra le suggestive rovine dell’antica Ayutthaya. Riesci a farmi viaggiare con la mente in luoghi e non luoghi. E poi ci sono le tue pietre…

– F.

Roma, 8 ottobre

Le pietre, sì. Anche quelle ci parlano del nostro essere incarnati, del nostro avere un corpo, abitarlo. Siamo fatti di peso e di aria, di gravità e di leggerezza. Non percepiremmo la levità se non percependo anche il suo contrario, il pondus. Gli aerei non volerebbero se l’aria non avesse una sua gravità: è la pressione atmosferica che li sostiene in cielo. È un’esperienza comune per chi medita: percepire tutta la pesantezza del corpo che si placa, mentre la mente lentamente si calma, si silenzia, si fa vuota. Le pietre stanno: antiche, immobili, irriducibili. Testimoni di un tempo geologico lentissimo, mentre la vita danza loro intorno ad altre velocità. Ecco, il tempo: un altro elemento che amo indagare. Hai notato che “tempo” e “acqua” condividono gli stessi vocaboli? Scorrono, fluiscono. Hanno, l’uno e l’altra, un loro corso.

– G.

Torino, 9 ottobre

Non ci avevo pensato, ma è affascinante notare che le parole “tempo” e “acqua” abbiano in comune gli stessi vocaboli. Tra l’altro entrambi sono elementi in divenire. Se si cerca la sua etimologia, si scopre che la parola “acqua” ha una radice indoeuropea, da “ak”, che significa piegare. L’acqua si piega e assume la forma di ciò che la contiene, ma allo stesso tempo plasma la materia con cui entra in contatto. Pensa al deserto del Mangystau, per poterlo scolpire l’acqua e il tempo, complici, hanno agito insieme nei secoli.

Ci sono altri due concetti che ritornano spesso nel tuo lavoro: il visibile e l’invisibile, ciò che emerge e ciò che l’occhio riesce a scorgere al di là di una sottile traccia di nero fumo, di grafite o nascosto sotto uno strato di alabastro translucido. Ed ecco che mi ritorna in mente Platone: “Non sono gli occhi a vedere, ma noi a vedere attraverso gli occhi”. Anche lui, nei suoi miti e nelle sue allegorie, ci parla di cose e idee. Non so dirti esattamente perché mi venga in mente Platone quando penso al tuo lavoro, ma hai mai considerato l’influenza del suo pensiero sulla tua arte?

– F.

Roma, 11 ottobre

Beh, Platone è un fiume che attraversa e irrora tutta l’arte occidentale: a volte in modo segreto, a volte in modo manifesto. Il mito della caverna è fondativo: ciò che vediamo è un’illusione, c’è un altro mondo che dobbiamo scoprire. Se ci pensi anticipa di due millenni la fisica e l’astrofisica moderna che ci scaraventa in un mondo nuovo, dove la materia finita racchiude abissi di infinito, dove l’universo non solo non è più rappresentabile ma si colloca ai limiti del pensabile: mi riferisco, ad esempio, al principio di indeterminazione di Heisenberg contro il quale Einstein ha così a lungo, e inutilmente, combattuto. C’è una tensione costante tra quel che sappiamo e quel che vorremmo, e forse potremmo, sapere. Noi siamo consapevoli che la nostra visione, ogni nostra visione, è frammentaria, momentanea, incompleta: eppure siamo ugualmente abitati da un desiderio di totalità. Questo desiderio è il soggetto del mio lavoro: le mie forme sfuggenti, le mie ombre, i miei alabastri, gli interni inviolati dei miei angeli di cera sorgono proprio lì, al confine tra visibile e invisibile.

– G.

15.09.2023 - 05.11.2023

opening: 14.09.2023

15.09.2023 - 05.11.2023

La mostra collettiva dal titolo P.S. Simbiosi. Le interconnesse trame dei funghi, rappresenta la prima edizione di Post Scriptum, il format attraverso il quale la galleria Peola Simondi inaugurerà la sua stagione espositiva a partire dal prossimo settembre. Curata dalla galleria in collaborazione con Laura Pugno, la mostra si focalizza sul mondo dei funghi e sulle incredibili connessioni che essi creano nel nostro pianeta. La loro presenza è fondamentale per la vita stessa dell’umanità. Parlare di funghi e di micelio offre numerosi spunti di riflessione che spaziano dall’economia all’antropologia, dall’ecologia alle scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato il campo della medicina. Ma soprattutto, parlare di funghi ci permette di mettere in discussione la nostra visione antropocentrica del mondo e di comprendere gli equilibri reali che regolano il pianeta in cui viviamo. Gli artisti invitati a partecipare a questa prima edizione di Post Scriptum insieme a Laura Pugno (Trivero, 1975) sono Takashi Homma (Tokyo, 1962), Claudia Losi (Piacenza, 1971), Flaminia Veronesi (Milano, 1986). La mostra P.S. Simbiosi. Le interconnesse trame dei funghi è realizzata in collaborazione con le gallerie Viasaterna e Monica De Cardenas

Post Scriptum è il format attraverso il quale la galleria Peola Simondi apre la sua stagione espositiva. Ogni settembre, verrà inaugurata una mostra collettiva, ideata in stretta collaborazione con un artista della galleria che sua volta inviterà altri artisti a partecipare. Le mostre affronteranno temi diversi e attuali, fortemente interconnessi tra loro. Come una matrioska, i Post Scriptum si sveleranno uno dopo l’altro. Attraverso la rete di collaborazioni e partner coinvolti, Post Scriptum promuove lo sviluppo di un pensiero circolare, l’attivazione di nuove connessioni e la condivisione di pensieri e idee. P.S. Il poscritto, di solito aggiunto in calce a una lettera per fornire un’ultima annotazione dimenticata, incarna anche un senso di attesa e desiderio per quel contenuto ancora non letto o non scritto, ma fondamentale e carico di significato. Questa idea di poscritto rappresenta l’anima delle mostre che prenderanno vita nella serie Post Scriptum.

Laura Pugno, Abendland, 2023, photographic print on cotton paper, 33×50 cm

09.06.2023 - 21.07.2023

opening: 08.06.2023

09.06.2023 - 21.07.2023

18:00 > 21:00

La galleria Peola Simondi è lieta di presentare Specchi per le allodole, prima mostra personale di Chiara Baima Poma (Cuorgné – TO, 1990) a cura di Clara Sofia Rosenberg.

Nelle opere di Chiara Baima Poma elementi ancestrali e spirituali si contaminano, dando vita a un racconto visivo del nostro presente, che indaga il senso di identità e appartenenza dell’artista. Baima Poma guarda ai grandi maestri del Gotico pittorico italiano. Sono infatti evidenti nelle sue opere i riferimenti a Giotto, Simone Martini, Duccio di Buoninsegna, Giovanni da Milano, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. I soggetti, da lei rivisitati, creano un nuovo immaginario pittorico che trae linfa espressiva dalla narrazione popolare, dai detti, dai proverbi e dai modi di dire del nostro presente. Chiara Baima Poma si è diplomata nel 2010 a Torino presso l’Accademia Albertina di Belle Arti. Vive e lavora a Gran Canaria. Nel 2022 vince il premio Global Talent Art Prize. Nello stesso anno espone presso lo spazio Green Alley Studios e la Black White Gallery, a Londra, dove torna nel 2023 con la personale It Costs To Be Austere. Nel 2023 presenta le sue opere all’Ely Centre Of Contemporary Art di New Haven (Connecticut) nella mostra Embodied Knowledge.

CSR Guardando i tuoi quadri si percepisce un’ispirazione legata ai viaggi. In che modo questa passione ha guidato la tua produzione?

CBP Sì, è vero, fin da quando ho lasciato l’Accademia di Belle arti di Torino ho seguito il mio istinto migratore, che mi ha portata a unire la sperimentazione artistica al viaggio: una fonte per me da cui attingere elementi misteriosi e affascinanti per comporre la scenografia delle mie opere. Elementi culturalmente esterni alla mia quotidianità, non ancora assimilati, che spiccano nel panorama e stuzzicano la mia curiosità estetica, al punto da volerli inserire in un mio dipinto. Viaggiare è per me l’inizio di un modo per creare un nuovo linguaggio, ma anche un tema di possesso: possedere un’esperienza. Mi interessa l’intreccio di vite e di saperi, ho voglia di appropriarmi del linguaggio degli altri per mescolarlo nel calderone delle culture.

CSR Andando più in profondità, in quale modo i tuoi viaggi sono stati integrati alle tue opere?

CBP Dopo vari spostamenti, vivo alle isole Canarie da diversi anni: trovandomi di fronte al continente africano, ho avuto molti contatti con quelle terre e ho sviluppato una fascinazione per gli elementi arabeggianti, come si può vedere nell’opera Mettere il dito nella piaga, che riprende una struttura architettonica che ho visto in Senegal. Dei miei viaggi in Asia, invece, restano elementi paesaggistici e gioielli, come le rocce in Dormire con un occhio solo, o gli agghindi della protagonista di Chi dorme non piglia pesci, con i suoi scintillanti orecchini indiani.

CSR Mi sembra di capire che nei tuoi dipinti i personaggi siano soprattutto donne. Perché?

CBP In effetti, le protagoniste dei miei quadri sono spesso delle “me” che vogliono fare parte del mondo che creo tramite l’intreccio di svariate culture, come se io, tramite il tempo del racconto, costruissi un luogo che mi permette di rifugiarmi.

I personaggi dei miei dipinti sono tutte donne perché tramite la pittura io parlo di me stessa, ed è più facile per me mettermi nei loro panni, piuttosto che in quelli degli uomini.

Le donne sono il mio mezzo di racconto.

CSR Se le donne non sono le protagoniste ma soltanto il tramite, qual è per te il vero soggetto delle tue opere?

CBP Il tema delle mie opere è una nostalgia di tutto quello che è passato o lontano, che è ancora desiderabile, sognabile o idealizzabile: tutto quello che non è solido o tangibile e che si può ancora interpretare secondo la propria fantasia. È un mondo onirico, ma soprattutto un rifugio dalla realtà, perché la realtà è già scritta, quindi scontata, mentre il mondo delle idee non delude mai, in quanto perfetto.

CSR Si nota nella costruzione delle tue immagini un forte rapporto con la scenografia e il teatro, è possibile?

CBP In realtà, nelle mie ricerche non vi è una predominanza legata al mondo del teatro, ma piuttosto a quello del racconto. In entrambi i casi, comunque, si tratta di incorniciare scene tramite visioni di luoghi, architetture e luci, sorrette dalla suspence della recitazione.

Il teatro è, però, troppo in movimento rispetto ai miei dipinti, dove è tutto molto statico, come se fosse la cornice di una storia dove i personaggi fingono di stare fermi, come attori immobili in un racconto pedagogico, un passo religioso o una novella con la morale.

Spesso, nella mia produzione si ritrovano riferimenti al gotico italiano e alla religione. Mi piace immaginare che la struttura degli stessi racconti per immagini che venivano fatti nelle chiese per dialogare con il popolo, (come le storie di San Francesco dipinte da Giotto nella Basilica superiore di Assisi) possa essere oggi reinterpretata e riproposta. Ritroviamo nei miei dipinti questi rimandi in elementi come le ali degli angeli in Pueblo pequeño, infierno grande1 o in Chi ha il pane non ha i denti, così come nelle prospettive appiattite che fungono da omaggio al Medioevo, periodo ricchissimo di storia e spiritualità dal quale attingo voracemente per continuare la creazione dei miei mondi.

CSR Venendo a questa specifica mostra Specchi per le allodole, di cosa tratta?

CBP Il tema di questa mostra sono i proverbi: frasi popolari che ricreano un luogo dove i miei personaggi possono trovare un escamotage per fare qualcosa, nel mondo in cui io vorrei vivere.

I proverbi sono detti che derivano da un retaggio culturale che esiste da sempre e che figurano in tutte le civiltà: addirittura gli stessi in lingue diverse. Questa tradizione rappresenta per me un sapere dalla fonte irrintracciabile, una saggezza pura, la cui memoria è priva di presunzione.

Un giorno, pensando al proverbio “avere una bella gatta da pelare”, ho incominciato a chiedermi quale fosse la sua origine; sembra che, già prima del Settecento, in Inghilterra, esistesse l’espressione idiomatica “there are more ways than one to skin a cat”, che suona più o meno così: “esistono tanti modi diversi per fare una cosa difficile” e che fosse riferita al fatto che, secondo un’antica terribile usanza inglese, il manto dei gatti venisse usato per ricavarne pellicce. Riflettendoci era proprio bizzarro immaginarsi il detto privo del suo significato, in modo puramente figurativo: era divertente e crudo allo stesso tempo. Questo ha dato il via al mio progetto dei proverbi, un percorso che può addirittura trasformarsi in un progetto di vita.

CSR Il mondo che ricrei è un mondo di tutti, ma nel quale tu ricostruisci la tua interiorità. Le ambientazioni delle tue opere però non somigliano molto al mondo “perfetto”, c’è del realismo e al contempo della fantasia…

CBP C’è una componente di avventura e di incognita al di sopra di noi: il mistero, vero protagonista delle mie opere. Esse sono oniriche e leziose, ma hanno anche tratti inquietanti e crudi.

Creando un mondo fantastico, infatti, non cerco di occultare la realtà, anzi, piuttosto di farla emergere, come un rifugio dalla delusione che essa genera; un’alternativa idealizzata.

L’ambientazione dei miei quadri consiste in un mondo prescientifico, dove l’uomo non pensa di poter risolvere ogni cosa, ma si affida a una forza più grande di lui, in una vita dove tutto è ancora possibile, dove si può ancora avere fede nel non conosciuto. Si tratta di un mondo ante-progresso che non sta più in piedi, che nasce dalla mia esigenza di sperimentare una vita che non è auspicabile, né veramente possibile: al contempo realista e fantasiosa, cruda e straziante, ma magica, che si può rivivere solo attraverso l’uso del mito, della metafora e dell’inverosimile.

Clara Sofia Rosenberg e Chiara Baima Poma

21.04.2023 - 01.06.2023

opening: 20.04.2023

21.04.2023 - 01.06.2023

H 18:00 > 21:00

orario: martedì-sabato, 15:00 > 19:00

testo di Federica Martini

Tagliata da un tratto obliquo, la parola Forget/Fullness evoca una paradossale “pienezza nella dimenticanza”. Eva Frapiccini sceglie questo termine disgiunto a titolo della sua mostra personale presso la Galleria Peola Simondi, che interroga la condizione dell’immagine in un mondo visualmente saturo, dove il volume e la tipologia di fotografie digitali in circolazione è inversamente proporzionale alla nostra capacità di ricordare. L’artista presenta una serie di istantanee analogiche che registrano eventi marginali. Le fotografie ritraggono aspetti secondari normalmente relegati alla nostra visione periferica: fotografare il margine rivela dinamiche di luce e trame materiali, l’inquadratura si libera dal compito di documentare e catturare un’informazione centrale. Le immagini rappresentano emozioni, ma non raccontano, poiché l’artista le sottrae al compito di trattenere tracce di eventi specifici. Laddove gli archivi di Eva Frapiccini insistono solitamente sulla preservazione e sull’importanza di ricordare, in Forget/Fullness la fotografia è utilizzata per creare un archivio singolare di momenti da dimenticare.

Nel posare il suo protocollo di lavoro per Forget/Fullness, l’artista collega la nozione contemporanea di offloading (scaricamento) cognitivo e la delega del ricordo al cloud con l’esperienza analogica descritta da Italo Calvino nell’“Avventura di un fotografo” . Scritto nel 1970, quando una prima “follia del mirino” crea l’illusione che la macchina fotografica possa registrare totalmente e in scala 1:1 la realtà, il racconto segue la conversione di Antonino Paraggi da non-fotografo diffidente a “cacciatore dell’inafferrabile” e invasato fotografo dilettante: “L’unico modo d’agire con coerenza – sostiene Paraggi – è di scattare almeno una foto al minuto, da quando apre gli occhi al mattino a quando va a dormire. Solo così i rotoli di pellicola impressionata costituiranno un fedele diario delle nostre giornate, senza che nulla resti escluso”.

In Forget/Fullness, il tentativo estremo di Antonino Paraggi di documentare ogni istante e la sua fiducia nella capacità della fotografia di ricordare ciò che accade veramente sono sospesi e scardinati. Se “la fotografia promette potere poiché propone di rendere visibile la verità”, scrive la storica dell’arte Griselda Pollock, è nello “sguardo fotografico” che si uniscono “il visibile e l’invisibile, la presenza e l’assenza”. All’evento memorabile che la fotografia tradizionalmente censisce si associano quindi, con pari importanza, il fatto visivo secondario e il punto cieco. Come in altri progetti Frapiccini si concentra sugli elementi sussidiari di questi binomi. Che si tratti di ricordare “la polvere” di esperienze oniriche soggettive in Dust of Dreams, o di marginali annotazioni e minute scritte a margine di documenti storici in Il Pensiero che non diventa Azione avvelena l’Anima, il processo documentario dell’artista mira, in primo luogo, a catturare la dimensione emotiva e psicologica dei grandi eventi del passato. Il suo sguardo si sofferma sui

materiali che gli storici non tratterebbero e che in gergo archivistico la storica Arlette Farge chiama gli “scarti”: documenti inclassificabili, incompleti, corrosi e maltrattati dal tempo, e quindi parzialmente illeggibili.